Институт ВЦИОМ и Центр социального проектирования «Платформа» провели экспертный семинар о проблемах людей рабочих профессий и их месте в эпоху новой индустриализации. Темы, о которых говорили социологи, подымались Объединением профсоюзов России СОЦПРОФ неоднократно на протяжении многих лет.

Социологи вместе с представителями бизнеса и производственных объединений обозначили несколько опасных, которые тормозят развитие нашего общества и могут стать предпосылками социальной напряженности.

Несмотря на то, что в индустриальных областях задействовано 7,5 млн человек, т.е. около 10 процентов работающего населения, эта категория граждан как бы выведена за пределы интересов общества. О них не снимают фильмы, не пишут СМИ, не создаются литературные произведения, их труд считается непрестижным. В результате сегодня типичный рабочий - это мужчина в возрасте от 40 лет и выше. Отсюда возникает вопрос: кто будет через 10-15 лет работать руками?

Именно представители рабочих профессий первыми на себе испытывают действия кризиса - задержку зарплат, и сокращение. В то же время именно они являются источником социального оптимизма, готовы бороться за свои рабочие места и искать дополнительный заработок.

Представители бизнеса заявили, что единственный способ выживания в условиях кризиса оптимизация производства, повышение производительности труда, в том числе и за счет переучивания рабочих кадров, повышения их уровня профессионального образования. Одновременно необходимо привлекать в производственные и индустриальные отрасли молодежь, причем начинать надо прямо со школы.

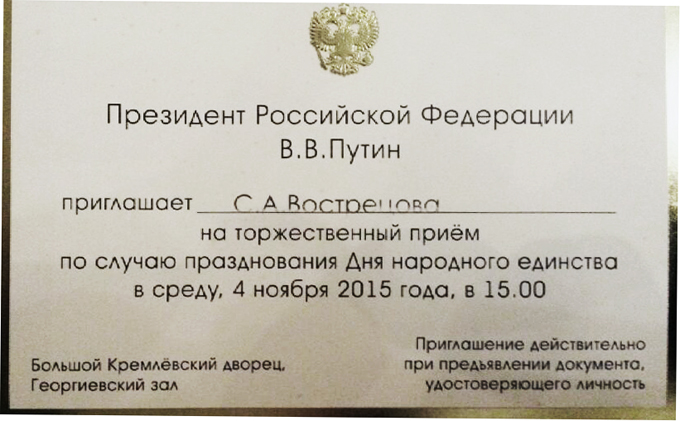

Прокомментировать эту ситуацию мы попросили председателя Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, лидера Трудовой партии Росссии Сергея ВОСТРЕЦОВА:

- Эти проблемы Объединение СОЦПРОФ поднимает с 2010 года. В 2011 году оно провело фотоконкурс «Рабочий класс – это про нас». На него пришли тысячи фотографий, что подтвердило интерес общества к рабочим специальностям. Народ не дурак – он прекрасно понимает, за счет кого живет наша страна. Именно поэтому вопрос о поднятии престижа человека труда, а также ряд практических шагов в этом направлении были внесены в Программу Трудовой партии России. При этом я хотел бы особо отметить, что главной причиной здесь стал даже не тот факт, что ТПР создавалась на базе профсоюза, а понимание членов партии, что дальше так жить нельзя. Если мы не будем защищать человека труда, представлять его интересы, то Россия очень быстро окажется среди третьих и четвертых стран мира.

Другой вопрос, что искусственная созданная непрестижность рабочих профессий и устаревший рынок труда вызывает опасения у молодых людей и их родителей. Отсюда неправильная установка, что лучше получить профессию ненужного никому юриста, чем востребуемого сварщика или крановщика.

Необходимо кардинально изменить рынок труда, чтобы он мобильно отзывался на запросы экономики. Но для этого необходимо последовательно сделать ряд шагов: от возобновления профориентации в школе и восстановления системы профтехобразования с возможность быстрого переобучения рабочих кадров до привлечения работников к управлению производством.

Мы никогда не сможем по-настоящему совершить прорыв в модернизации производства, если в ней не примут участие сами рабочие коллективы. Нас, как профсоюзы никогда не устроит ситуация, когда машины тупо заменяют людей и лишают их работы. Значит, либо через Совет трудового коллектива, либо через профсоюзные организации надо искать варианты, когда модернизированное производство становится выгодно всем участникам рынка труда: от владельцев производства, до работников, который лишается места, но, к примеру, получает возможность получить новую востребуемую специальность. Сегодня, когда в стране кризис, а против России действуют недружественные силы, не время для социальных противоречий. Наоборот, работники и работодатели должны искать точки соприкосновения для преодоления трудностей. К счастью, и на уровне государства, и на уровне бизнеса понимание имеется, и даже делаются кое-какие практические шаги. Но, на мой взгляд, пока еще недостаточные.

ВКонтакте

ВКонтакте Twitter

Twitter